by Dominik Ruisinger | 07.02.2017 | Blog

- Engagement | 5 Initiativen, mit denen Ihr Euch 2017 besser vor Populismus und FakeNews schützen könnt

In Zeiten von Fake News und Populismus ruft der geschätzte Peter Diekmann – u.a. Gastautor meines neuen Buches – zu einem „neuen Zeitalter der Aufklärung“ auf. In diesem Kontext stellt er 5 Initiativen und Projekte vor, die Hoffnung auf eine humane, gerechte Gesellschaft machen. Also unterstützen!

- Strategie | Woran die digitale Transformation in Unternehmen scheitert

„Jeder Transformationsprozess ist immer zugleich auch eine unternehmenskulturelle Herausforderung. Das Heil ist nicht nur in Technologien zu finden“, schreibt Anne M. Schüller zurecht. In der Unternehmenskultur liegt das Problem vieler Digitalisierungsprozesse. Wem es daher nicht gelingt, die Menschen in Zeiten des Wandels mitzunehmen, der wird scheitern.

- Strategie | Social-Media-Strategie in 6 Schritten

Von vielen beschrieben, aber von ebenso vielen bis heute nicht wirklich implementiert: Die Social-Media-Strategie. In diesem Beitrag werden 6 zentrale Schritte hin zu einer Strategie gut nachvollziehbar beschrieben, auch wenn ich die Schritte etwas verfeinern würde, wie ich auch in der „Digitalen Kommunikationsstrategie“ aufzeige.

- Zahlen | Digital in 2017: Global Overview

50% der Weltbevölkerung ist online, mehr als 50% nutzt ein Smartphone, mehr als die Hälfte des weltweiten Web-Traffics kommt von Mobiltelefonen. Dies sind nur einige Zahlen aus der neuen Studie „Digital in 2017: Global Overview“, die we are social zusammen mit Hootsuite publiziert haben. Übrigens: Auch die einzelnen Länder-Reports lohnen einen Blick.

- Zahlen | Social Media und Messenger – Nutzerzahlen in Deutschland 2017

Wie jedes Jahr hat Christian Buggisch fleißig die aktuellsten Nutzerzahlen zu Social Media und zu den wachsenden Messengern für Deutschland zusammengestellt. Klasse Arbeit.

- Online-Texten | Web-Texte – gefunden und gelesen werden

Toller Long-Read: Was machen Web-Texte aus, damit sie gefunden und auch gelesen werden? Studierende von der Lehrveranstaltung Writing, Editing und Curating Content an der FH Joanneum zeigen die richtige Vorgehensweise inklusive Sprache, Google-Optimierung und hilfreicher Tools und Methoden.

- Blog | Wie Corporate Blogs auch für B2B-Unternehmen funktionieren können

Warum machen Corporate Blogs im B2B Bereich durchaus Sinn? Und wie lassen sie sich effektiv einsetzen? Michaela Brandl beschreibt den Wert, die Chancen sowie einige Beispiele.

- SEO | 8 Experten und ihre wichtigsten SEO-Trends 2017

Was sind die wichtigsten SEO-Trends für das Jahr 2017? Welche wachsende Rolle spielt Content? Und natürlich Google? Das uploadmag hat 8 Experten nach ihren Einschätzungen zu Trends, zur SEO-Rolle und zu SEO-Mythen gestellt. Hauptergebnis: Content ist Trumpf.

- Bots | „Digitale Demokratisierer“: Warum Marketer Chatbots ernst nehmen müssen

Welche Rolle werden Chatbots in der Zukunft spielen? Eine bedeutende, gerade wenn es um Kommunikation und Service geht. Aus diesem Grund sollte sich jeder Kommunikationsexperte bereits heute damit intensiv beschäftigen, wie in diesem Beitrag zu Recht gefordert wird.

- Recht | Impressumspflicht, Datenschutzerklärung und Disclaimer bei Facebook

Jede Facebook-Seite, die nicht rein privat genutzt wird, benötigt ein Impressum. Doch wo muss es platziert sein? Wie betrifft es Profile, Gruppen oder Veranstaltungen? Thomas Schwenke hat ein umfangreiches PDF zum Download gestellt, das kaum eine Frage offen lässt. Höchstens: Wie lange wird es dauern, bis Facebook das Layout wieder ändert?

by Dominik Ruisinger | 30.01.2017 | Blog

Strategien werden traditionell mit dem Begriff „langfristig“ verbunden, sind sie doch stets auf die lange Sicht hin ausgerichtet. Der Begriff der „Langfristigkeit“ ist jedoch in digitalen Zeiten immer schwieriger zu definieren. Konnten bislang noch Strategien auf mehrere Jahre angelegt werden, so hat sich dies im digitalen Zeitalter deutlich verändert. Strategen müssen sich bewusst sein, dass der Begriff „Langfristigkeit“ heute meist eher mit einem Zeitraum von einem Jahr als von mehreren Jahren verbunden ist – gerade angesichts der vielfältigen Entwicklungen in der Kommunikations- und Medienlandschaft.

Wenn man bedenkt, was alles innerhalb des vergangenen Jahrzehntes in der Kommunikation geschehen ist: Das Aufkommen des Social Web, die stärkere Dialogorientierung, das verstärkte Interesse an der eigenen öffentlichen Selbstdarstellung, die veränderte Kommunikationskultur, die allmähliche Untergrabung einer strikten One-Voice-Policy, die verstärkte visuelle Kommunikation, der Trend hin zum Pull-Ansatz und zu einer Many-to-Many-Kommunikation, der allmähliche Bedeutungsverlust der klassischen Medien, das Ende der Rolle von Journalisten als einzige Gatekeeper – diese und viele weitere Entwicklungen machen deutlich, wie stark die Kommunikationsbranche in einem Umbruch inbegriffen sind.

Verändertes Nutzerverhalten und technologische Entwicklungen „pushen“ sich gegenseitig zu einer fortlaufenden Veränderung. Zudem ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung noch lange nicht am Ende ist, sondern sich in hoher Geschwindigkeit weiter fortbewegen wird. Das belegen allein Trends wie Ephemeral Media, automatisierte Chatbots oder die Verlagerung der öffentlichen Kommunikation in private Messenger-Kanäle.

Kommunikationsstrategien als flexibles Fundament

Genau solchen Veränderungen muss sich eine digitale Kommunikationsstrategie anpassen. Auf der einen Seite geht es nicht darum, neuen Entwicklungen immer sofort hinterher zu rennen und sich anhand dieser komplett neu zu positionieren. Angesichts der Vergänglichkeit von Trends würde das enorme Anstrengungen verlangen und viele Ressourcen verschlingen. Auf der anderen Seite muss die gewählte Strategie den klaren Blick nach vorne richten, um zentrale Entwicklungen frühzeitig zu erfassen und sie zu integrieren. Schließlich bildet sie das Fundament, auf dem die gesamten Kommunikationsaktivitäten basieren.

Solch ein hohes Maß an notwendiger Flexibilität belegt, dass Strategien heute weit weniger einmal entwickelt und für die kommenden Jahre unveränderbar fixiert bleiben. Vielmehr bilden sie eine an den Unternehmens- und Kommunikationszielen ausgerichtete flexible Basis, die in regelmäßigen Abständen und deutlich häufiger als in der Vergangenheit überprüft und den Gegebenheiten neu angepasst werden muss.

Bisherige Beiträge in der Serie „Digitales Wissen“

+++++

Hinweis: Dieser „Ausflug“ entstammt meinem neuen Buch: „Die digitale Kommunikationsstrategie. Praxis-Leitfaden für Unternehmen. Mit Case Studys und Expertenbeiträgen. Für eine Kommunikation in digitalen Zeiten.“ Weitere Infos zum Buch, Hintergründe zur Entstehung des Leitfadens, Vorstellung der Gastautoren und verwendete Studien, Bestellung von Rezensions-exemplaren sowie ein Link zur Buchbestellung finden sich hier.

+++++

by Dominik Ruisinger | 23.01.2017 | Blog

Gerade bei Digitalisierung und digitaler Transformation geht es vielfach darum, auf technologische Neuerungen einzugehen, neue Märkte zu erschließen und innovative Produkte zu erzeugen, zu denen bislang kein wirklicher Markt bestanden hatte. Dies kann beispielsweise das Ergebnis einer Konkurrenz- bzw. einer Branchenanalyse sein, bei der herausgefunden wurde, dass für Produkte zwar ein hoher Bedarf auf dem Markt bei den Zielgruppen besteht, dieser aber bislang weder durch eigene noch durch Produkte der Konkurrenz besetzt ist.

Die strategische Vorgehensweise, eine Präsenz in diesen neuen Märkten zu erreichen, in denen das Unternehmen noch keine oder nur ganz wenig Konkurrenz zu erwarten hat, nennt man „Blue Ocean Strategie“. Ursprünglich von W. Chan Kim und Renée Mauborgne an der INSEAD Business School entwickelt, wurde sie vor allem im Bereich des Business Development und des strategischen Managements angewendet. Die Methodik basiert auf dem Grundgedanken, dass „nur durch die Entwicklung innovativer, neuer Märkte, die der breiten Masse der Kunden und Nicht-Kunden wirklich differenzierende und relevante Nutzen bieten (sogenannte „Blue Oceans“), dauerhafte Erfolge erzielt werden können“.

Vom Blauen zum Roten Ozean

Dahinter steht die Leitidee, dass erfolgreiche Unternehmen sich nicht am Wettbewerb orientieren sollten, sondern sich eigene innovative Wege suchen müssten. Sie sollten darauf setzen, grundlegend neue Märkte, Kundengruppen und Nachfragen zu erschließen und die Kostenstrukturen zu optimieren, das impliziert, sie möglichst gering zu halten, um auf diese Weise die Konkurrenz bedeutungslos zu halten.

Den Gegenpol zur Blue Ocean Strategie“ stellt die „Red Ocean Strategie“ dar, die den Konkurrenzkampf in gesättigten, stark umkämpften Märkten mit ähnlichen Produkten bezeichnet. Ausführlich werden die beiden Strategie-Formen auch in diesem Beitrag hier besprochen.

Bisherige Beiträge in der Serie „Digitales Wissen“

+++++

Hinweis: Dieser „Ausflug“ entstammt meinem neuen Buch: „Die digitale Kommunikationsstrategie. Praxis-Leitfaden für Unternehmen. Mit Case Studys und Expertenbeiträgen. Für eine Kommunikation in digitalen Zeiten.“ Weitere Infos zum Buch, Hintergründe zur Entstehung des Leitfadens, Vorstellung der Gastautoren und verwendete Studien, Bestellung von Rezensions-exemplaren sowie ein Link zur Buchbestellung finden sich hier.

+++++

by Dominik Ruisinger | 16.01.2017 | Blog

Bei der Frage nach der strategischen Positionierung stellt sich häufig heraus, dass der Organisation nicht nur bislang eine digitale Kommunikationsstrategie fehlt; viele verfügen nicht einmal über eine Unternehmensstrategie. Für die Ableitung solch einer Strategie lohnt es sich, sich mit dem eigenen Leitbild näher auseinander zu setzen.

Ein Leitbild definiert das Selbstverständnis und die Grundprinzipien einer Organisation. Es hat die zentrale Funktion, nach innen Orientierung zu geben und nach außen deutlich zu machen, wofür das Unternehmen beziehungsweise die Institution stehen. Die umfangreiche Definition des Selbst „ist der erste und auf strategischer Ebene notwendige Schritt, um am Ende erfolgreich taktisch wie operativ arbeiten zu können“, beschreibt Magnus Hüttenberend, Leiter digitale Kommunikation bei TUI, die Notwendigkeit in seinem Gastbeitrag zu meinem neuen Buch „Die digitale Kommunikationsstrategie“.

Vision, Mission, Strategy, Values

Dazu ist das folgende 4-stufige Modell zur Entwicklung eines Leitbildes durchaus hilfreich, das sehr stark auf dem US-amerikanischen Non-Profit-Markt angewendet wird. Es stützt sich auf die Beantwortung von vier zentralen Fragen – zu Vision, Mission, Strategy und Values:

[mt_list style=“square“]

- VISION: Wofür stehen wir und wovon träumen wir?

- MISSION: Was wollen wir dazu beitragen beziehungsweise gemeinsam erreichen?

- STRATEGY: Wie wollen wir das erreichen?

- VALUES: Welche Werte und Begriffe sollen unser Denken und Handeln prägen?

[/mt_list]

Dieses Leitbild erzählt, was die Organisation im Kern ausmacht, welches Selbstverständnis sie hat und welche langfristigen Ziele sie anstrebt. Am Beispiel einer Forschungseinrichtung oder einer Stiftung mit Fokus auf Bildung und Wissenschaft könnte das Modell wie folgt aussehen:

[mt_list style=“square“]

- VISION: Jungs und Mädchen interessieren sich verstärkt für MINT-Studiengänge.

- MISSION: Wir wollen insbesondere Kinder aus bildungsfernen Schichten für MINT begeistern und bei ihnen ein Bewusstsein für ein Studium erzeugen.

- STRATEGIE: Per Gamification wollen wir Jungs und vor allem Mädchen bereits im Jugendalter mittels spielerischen Elementen den Weg zu MINT erleichtern, sie individuell fördern und ihnen frühzeitig die späteren Studiengänge näher bringen.

- WERTE: Wir bekennen uns zu den Werten Gleichberechtigung, Fortschritt, Zukunft und Bildung für alle.

[/mt_list]

Leitbilder müssen stets Orientierung geben – auch als Anhaltspunkt für kommunikative und digitale Strategien. Gleichzeitig muss jedes Leitbild in regelmäßigen Abständen überprüft werden, da neue Entwicklungen, veränderte Grundlagen, gesammelte Erfahrungen das bisherige Wirken und Verhalten in Frage stellen können.

Bisherige Beiträge in der Serie „Digitales Wissen“

+++++

Hinweis: Dieser „Ausflug“ entstammt meinem neuen Buch: „Die digitale Kommunikationsstrategie. Praxis-Leitfaden für Unternehmen. Mit Case Studys und Expertenbeiträgen. Für eine Kommunikation in digitalen Zeiten.“ Weitere Infos zum Buch, Hintergründe zur Entstehung des Leitfadens, Vorstellung der Gastautoren und verwendete Studien, Bestellung von Rezensions-exemplaren sowie ein Link zur Buchbestellung finden sich hier.

+++++

by Dominik Ruisinger | 09.01.2017 | Blog

In meinem neuen Buch „Die digitale Kommunikationsstrategie“ versuche ich immer wieder, in sogenannten „Ausflügen“ kompaktes Wissen zu wichtigen Begriffen, Topics und Trends zu vermitteln. Innerhalb der kommenden Wochen und Monate werde ich einige dieser „Ausflüge“ aus dem Buch herausziehen und hier im Blog leicht adaptiert innerhalb einer wöchentlichen 15-teiligen Serie publizieren, unter dem Stichwort: „Digitales Wissen“. Der 1. Ausflug betrifft den „Hype Cycle“ und seine Relevanz für die Kommunikationsanalyse.

In meinem neuen Buch „Die digitale Kommunikationsstrategie“ versuche ich immer wieder, in sogenannten „Ausflügen“ kompaktes Wissen zu wichtigen Begriffen, Topics und Trends zu vermitteln. Innerhalb der kommenden Wochen und Monate werde ich einige dieser „Ausflüge“ aus dem Buch herausziehen und hier im Blog leicht adaptiert innerhalb einer wöchentlichen 15-teiligen Serie publizieren, unter dem Stichwort: „Digitales Wissen“. Der 1. Ausflug betrifft den „Hype Cycle“ und seine Relevanz für die Kommunikationsanalyse.

Waren früher technologische Veränderungsprozesse oft generationsübergreifende Vorgänge, so hat sich die Entwicklung digitaler Technologien heute deutlich beschleunigt. Von dem Experiment und der Beta-Version zum marktreifen Massenprodukt ist es oft nur eine Sache von wenigen Jahren oder gar Monaten. Dabei durchlaufen viele Technologien bei ihrer Implementierungsphase – ob Beta-Version mit eingeschränkten Nutzerzahlen oder direkter Start als Massenprodukt – verschiedene Phasen in der öffentlichen Wahrnehmung. In diesem Kontext lohnt sich ein Blick auf den sogenannten Hype Cycle.

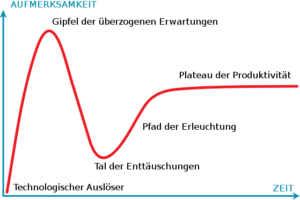

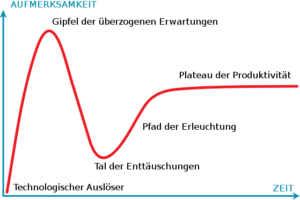

Der Begriff „Hype Cycle“ wurde im Jahre 1999 durch Jackie Fenn vom Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. geprägt. Er zeichnet zeitlich nach, welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie nach ihrer Einführung durchläuft. Während – siehe Abbildung – auf der Y-Achse Daten bezüglich Aufmerksamkeit und Erwartungen an eine neue Technologie aufgetragen sind, verläuft auf der X-Achse der Faktor Zeit seit erstmaliger Bekanntgabe der neuen Technologie.

Die 5 Phasen des Hype Cycle

Insgesamt sind fünf Phasen zu beobachten, deren zeitlicher Verlauf sich wie folgt charakterisieren lässt.

Abb. Gartners Hype Cycle; Von Idotter http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg, CC BY-SA 3.0

Die erste Phase definiert Gartner als „technologischen Auslöser“. Sie bezeichnet den Moment, indem eine neue Technologie öffentlich sichtbar wird und nach dem Durchbruch schnell auf ein hohes Interesse stößt. Stufenweise nimmt ihre Verbreitung zu, was zu einer immer intensiveren Nutzung führt, oftmals mit übertriebenen und unrealistischen Einschätzungen. Nicht erfüllte Erwartungen an die neue Technologie führen wiederum dazu, dass die Kurve vom „Gipfel der überzogenen Erwartungen“ ins „Tal der Enttäuschungen“ abstürzt. Der Kurvenverlauf verdeutlicht, dass die Technologie so schnell sie öffentliche Sichtbarkeit erhalten hat, so rasch auch wieder an Aufmerksamkeit verliert. Als Konsequenz nehmen beispielsweise die Berichterstattung in den Medien und die Nutzung der Technologie gerade auf die Masse der Menschen bezogen wieder ab.

Am Tiefpunkt ist der Moment gekommen, so der Verlauf des Hype Cycle, dass sich die Unternehmen, die Institutionen und die einzelnen Nutzer stärker mit der neuen Technologie auseinandersetzen und die wirklichen Möglichkeiten der Neuerung zu erkennen suchen. Das Wissen verbunden mit jetzt deutlich realistischeren Erwartungen bezüglich der Vorteile wie der Grenzen der Technologie führt auf einen „Pfad der Erleuchtung“. Wird die positive Einschätzung der Vorteile und Chancen von anderen geteilt, kann die Entwicklung zu einem „Plateau der Produktivität“ gelangen. In diesem Moment hat die Technologie auf jeden Fall ihren Hype verloren. Sie ist stattdessen zu einem festen Bestandteil des Establishments geworden, wobei die finale Höhe des Plateaus stark davon abhängt, ob die Technologie sich auf dem Massenmarkt behaupten oder eher in Nischenmärkten akzeptiert und übernommen wird.

Potenzialanalyse digitaler Technologien und Medien

Der Zyklus hilft heutzutage insbesondere Unternehmens- und Technologieberatern, die Einführung einer neuen Technologie einschätzen und final bewerten zu können. Gleichzeitig lässt sich der Zyklus gut auf die digitale Kommunikation übertragen. Ohne sich von öffentlichen Hypes anstecken zu lassen, lassen sich mit seiner Hilfe die wirklichen Potenziale digitaler Technologien und Kommunikationsmedien für das eigene Umfeld erkennen.

Gerade Kommunikationsexperten dient er deshalb heute vielfach als Vorlage, um die Einführung neuer Technologien, neuer Tools, neuer Trends zu bewerten. Schließlich müssen sie in ihrer Funktion als Berater in der Lage sein, frühzeitig die Chancen neuer Plattformen, Dienste und Anwendungen zu beurteilen sowie gegebenenfalls deren kommunikatives Risikopotenzial zu identifizieren. Letztlich sollten Kommunikationsmanager die Aufgabe einer Themen-Analyse und -Bewertung – so die Professoren Thomas Pleil und Ansgar Zerfaß in ihrem „Handbuch Online-PR“ „als Teil des Issues-Managements sehen, das in diesem Fall der kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung der Online-Kommunikation selbst dient“.

+++++

Hinweis: Dieser „Ausflug“ entstammt meinem neuen Buch: „Die digitale Kommunikationsstrategie. Praxis-Leitfaden für Unternehmen. Mit Case Studys und Expertenbeiträgen. Für eine Kommunikation in digitalen Zeiten.“ Weitere Infos zum Buch, Hintergründe zur Entstehung des Leitfadens, Vorstellung der Gastautoren und verwendete Studien, Bestellung von Rezensions-exemplaren sowie ein Link zur Buchbestellung finden sich hier.

+++++